セミナーレポート

女性管理職のリーダーシップ開発を360度フィードバックを活用して実現!~女性管理職育成のポイント「見方」「関係性」「場」の変え方とは~

2024年11月13日、D&Iコンサルタントの清水美ゆき氏と弊社代表の深井幹雄によるオンラインセミナー「女性管理職のリーダーシップ開発を360度フィードバックを活用して実現!〜女性管理職育成のポイント『見方』『関係性』『場』の変え方とは」を開催しました。

女性活躍推進の企業向け支援に取り組んでいる清水氏は、現状の課題として「世界競争力とジェンダー・ギャップ指数」「有価証券報告書・サステナビリティ情報の開示」「コーポレートガバナンスコード改定」「なでしこ銘柄と株価指数」の4つの視点を挙げます。こうした社会の動きがあり、女性活躍推進の取り組みに注力している企業が増えているのです。一方、当事者である女性が「管理職になりたがらない」という声もあるそうです。そのように見えるのはなぜなのか? 女性活躍の取り組みを阻んでいるものとは何か? 清水氏が見てきた企業の実例をもとにお話いただきました。

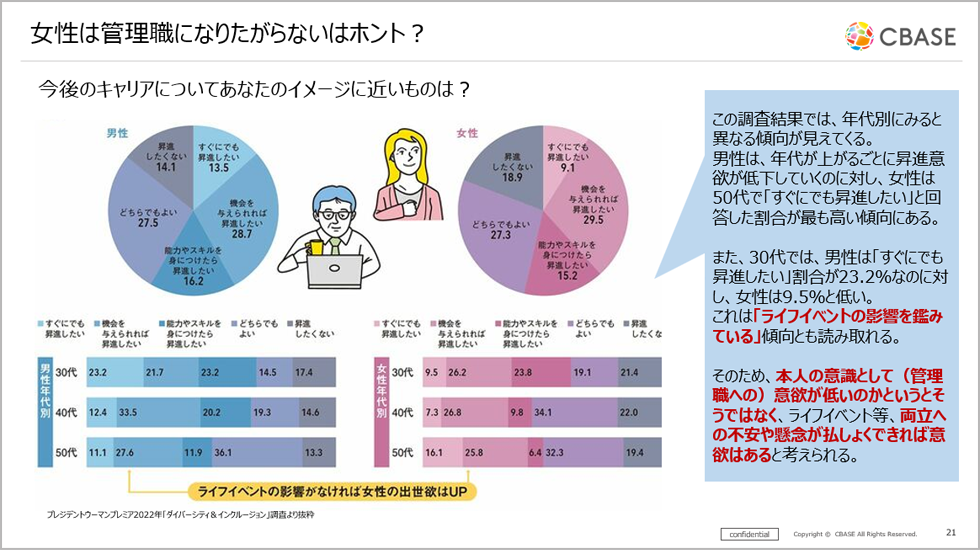

「女性は管理職になりたがらない」は本当か?

SDGsの推進などにより注目度が高まっているD&I(ダイバーシティー&インクルージョン)は、多様な人材・価値観を組織発展に活かす考え方です。D&Iコンサルタントとして数多くの企業の施策に携わってきた清水氏は、企業の取り組みと対象となる女性たちの状況がうまく噛み合っていないのではないか、と指摘します。

2022年に行われた調査(※)によると、男性と女性とで年代別のキャリアに対する意識に差があることが分かります。男性は年代が上がるほど昇進意欲が低下していくのに対し、女性は「すぐにでも昇進したい」と回答した割合が最も高いのは50代でした。また、30代を見てみると、男性は「すぐにでも昇進したい」と回答したのが23.2%なのに対し、女性は9.5%です。この数値の差には、出産や子育てなどのライフイベントが影響していると考えられます。

(※)プレジデントウーマンプレミア2022年「ダイバーシティ&インクルージョン」調査より

つまり、仮に企業が取り組みの対象を30代に設定した場合、女性が管理職への昇進をためらったとしても、それは必ずしも本人の意欲が低いということにはならないのです。

女性リーダーが直面するダブルバンドとは

一般的に女性活躍推進の取り組みを阻む要因は「制度」「風土」「意識」の3つだといわれています。どれか一つに目を向けるのではなく、3つ同時にてこ入れをしていくことが重要だと清水氏は説きます。

なかでも清水氏が着目するのは、リーダー候補となる女性自身の「意識」。女性がリーダーになるとダブルバインド(二重拘束)が発生する、という問題があるからです。ダブルバインドとは、矛盾した二つの命令や要求を同時に受けることで、どちらを選んでも問題が生じ、適切に対応できなくなる状況を指します。女性リーダーが直面するダブルバインドは、主に「女性らしさ」に対するものと、「これまでのリーダー像」によって生じます。

例えば、女性らしい所作や声の大きさに対して「リーダーとしては弱い」と言われることがあります。「たとえ的確なことを言っていたとしても、声が小さいと『(リーダーとして)弱い』と指摘されることがある」と清水氏。一方で、既存のリーダー像に即した言動をとると、今度は「女性なのに気が強い」と批判されてしまうのです。組織がこの問題と向き合わない限り、女性がリーダーシップを発揮する機会を制限することになります。

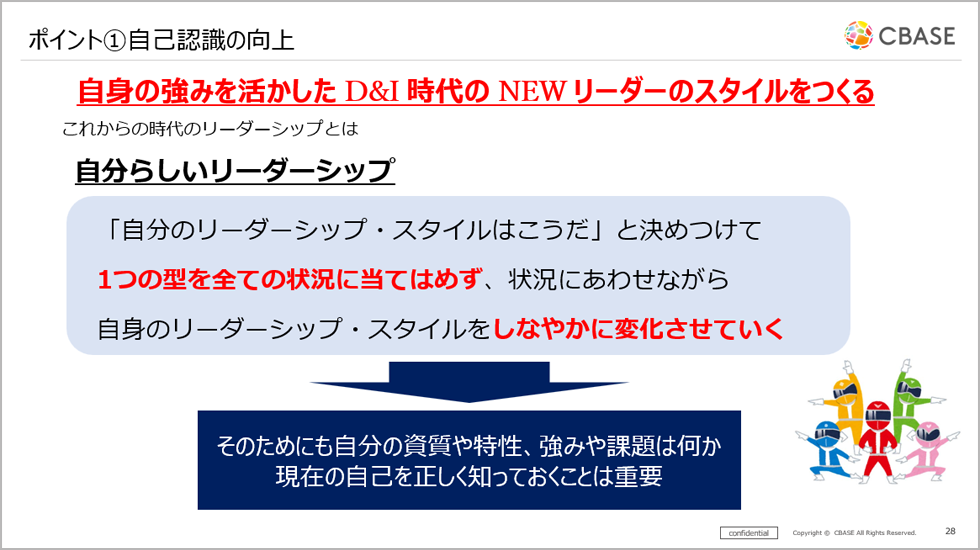

女性管理職育成でおさえるべき3つのポイント

清水氏には、女性リーダーが直面するダブルバインドを克服するための戦略を3つ紹介していただきました。

まず、「自己認識の向上」です。「『リーダーシップはリーダーが発揮するもの』だと思っている人が多い」と清水氏。その誤解を解くために、「リーダーシップとは役職につくものではない」ことを説明するそうです。企業で研修を行うと、先頭に立って力強くチームを引っ張るリーダー像をイメージしている人が多く、その固定観念と自身の強み・価値観が合致しないために「自分にはリーダーシップは無い」と思い込んでいるそうです。自らの強みや価値観を正しく理解することで、他者の期待に振り回されない、自分らしいリーダーシップを構築していくことができます。

ダブルバインドを克服する戦略の二つ目は、「メンターシップとサポートネットワーク」です。上司やチームメンバーが「自分を受け入れてくれている」と感じられる環境をつくることで、女性リーダーは安心して自分の力を発揮できるようになります。研修で1,000人以上の女性管理職と接してきた清水氏は、女性たちが「リーダーとして完璧でなければならない」と思い過ぎているといいます。「今、完璧でなくてもいい。徐々にできるようになればいいんだ、という考えを持つこと」が大事であり、そのためには自信と安心感を得られる環境が必要なのです。

女性にとって安心できるネットワークがいかに重要かは、その“逆”を考えてみれば明らかです。これまでの多数派である男性管理職によってつくられてきた暗黙の了解や慣習、非公式な人間関係のことを「オールド・ボーイズ・ネットワーク」と呼びます。社内の派閥、酒席や喫煙室でのコミュニケーション、業界の勉強会などで人脈ができ、情報交換が行われ、ときに仕事上の便宜が図られます。ほとんどの場合、女性はこうしたネットワークから外れており、組織の文化や暗黙のルールが継承されないのです。

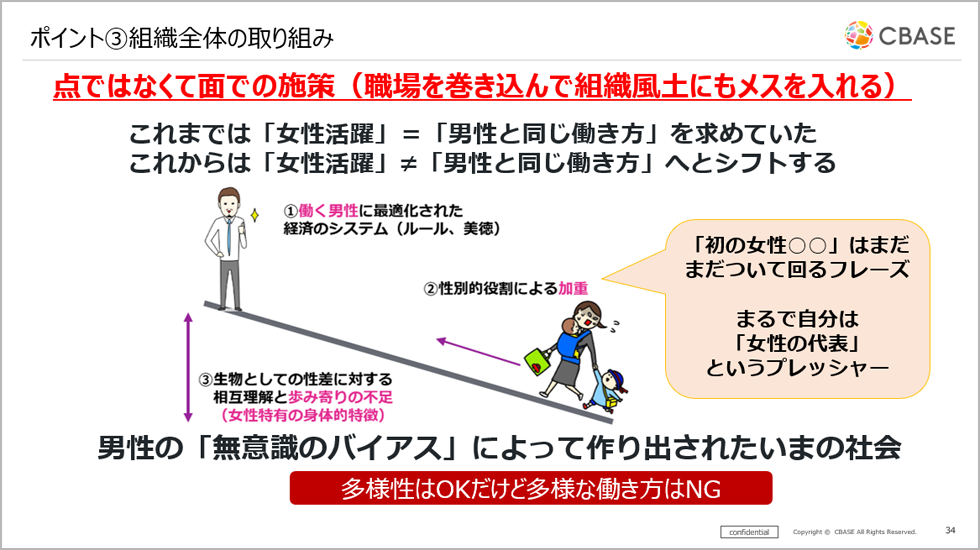

このような問題を解決するためには、やはり上司の理解が欠かせません。戦略の三つ目は「組織全体の取り組み」、つまり上司の行動です。オールド・ボーイズ・ネットワークのように、女性のキャリアアップを阻む壁はときとして男性には見えなかったり、男性側には存在しなかったりします。その違いを正しく認識し、組織風土を変えていくことが重要です。

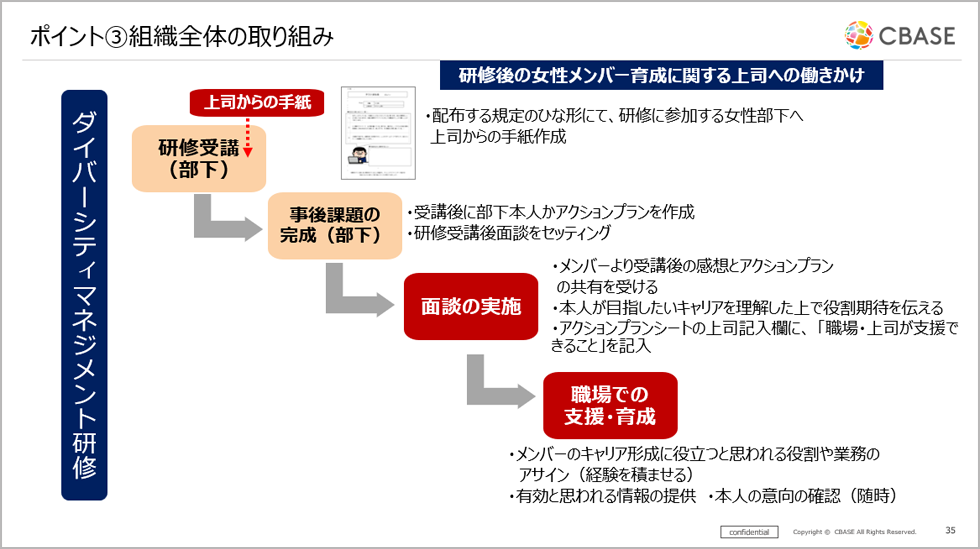

清水氏は「いきなりサポートを依頼しても、上司の方も困惑する。そもそもダイバーシティー&インクルージョンとは何なのか、なぜ上司の力が必要なのか、丁寧に説明することが大事」とし、ダイバーシティマネジメント研修のステップを紹介しました。

360度フィードバックの活用方法

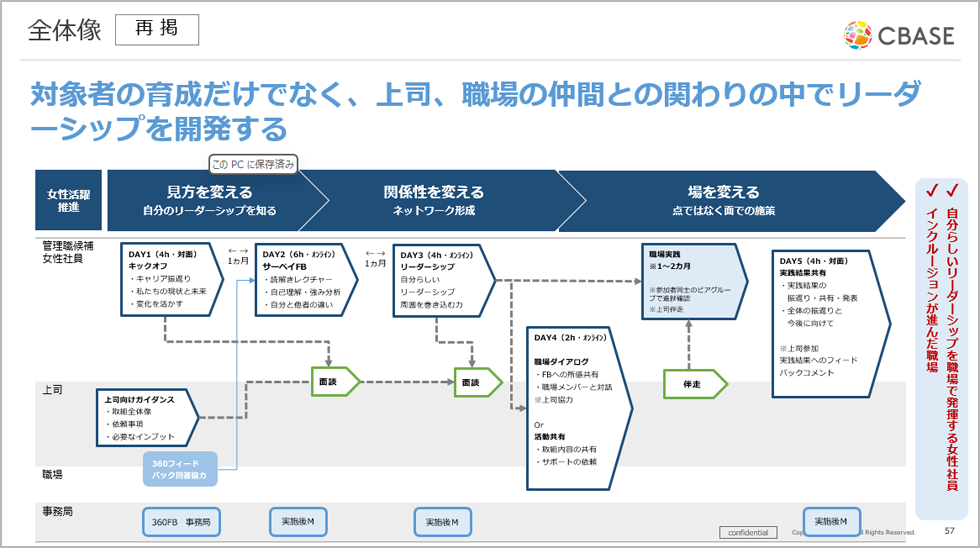

セミナーの後半では、清水氏が挙げた3つのポイントに対して360度フィードバックがどのように活用できるのか、弊社代表の深井が説明しました。

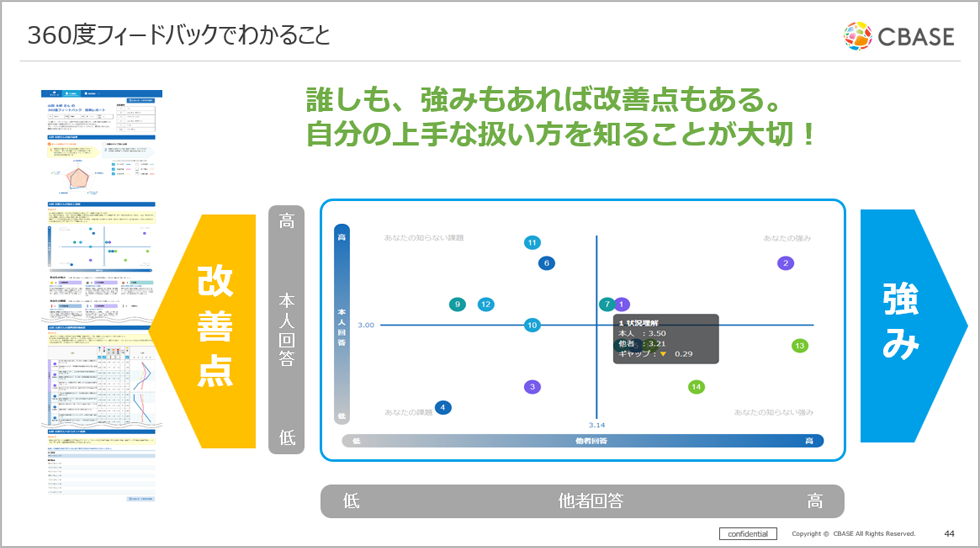

一つ目のポイントである自己認識の向上に対しては、「見方を変える」こと。一人一人の強みを明らかにし、その強みを組織に活かすという観点を醸成するのに360度フィードバックが役立ちます。例えば、本人が自覚している強みと周囲から見た強みは、必ずしも一致しません。自分にとっては当たり前のことが、チームの中では強みとして活かせるかもしれない。レポートを通じて、「自分らしいリーダーシップとは何か」に気づくことができます。

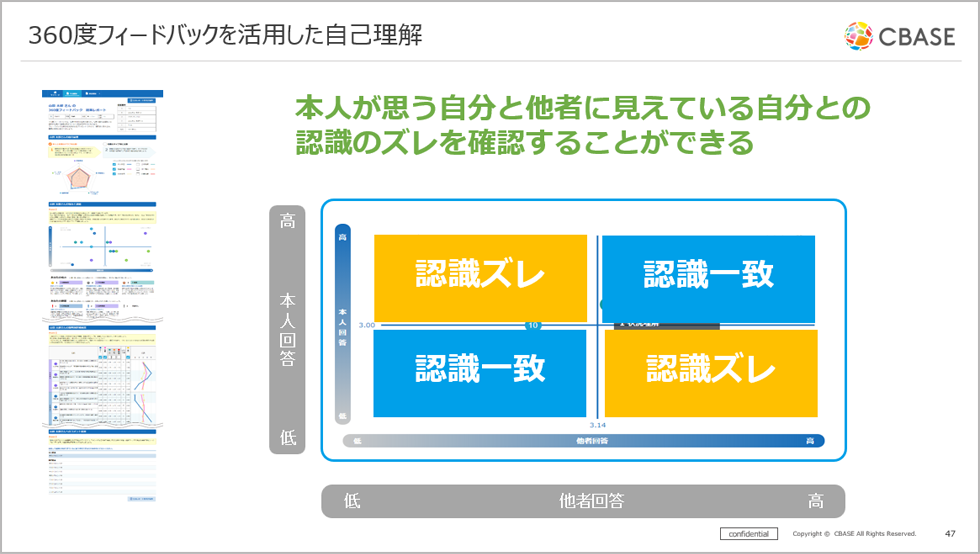

二つ目のメンターシップとサポートネットワークのためには、「関係性を変える」こと。自分らしいリーダーシップを認識した上で、チームの中でお互いの強みを活かし合う方法を探ります。360度フィードバックでは、自身の回答と周囲からの回答を照らし合わせると、どの部分に認識のズレが生じているかが分かります。このギャップ自体に良し悪しはなく、なぜ認識のズレが生じているのか、その要因を考えることが自己理解につながります。レポートの活用方法に加えて、弊社で実施している研修プログラムも紹介しました。

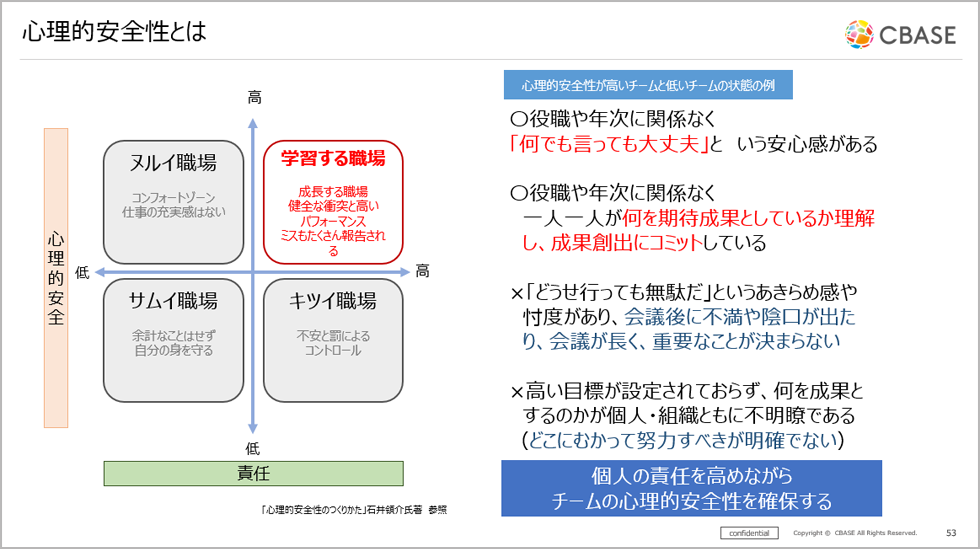

最後に、組織全体の取り組みのためには「場を変える」こと。多様な人材が集まり、かつ心理的安全性が高い組織は、高いパフォーマンスを発揮することができます。心理的安全性を高めるには、自分自身と他者を正しく理解しなければいけません。そこで、相互理解を促進する「場」が必要になるのです。

職場の改革は簡単ではありません。手順を踏み、認識や行動を少しずつ変えて、点ではなく面の施策を行うことが必要です。深井は実際に女性活躍推進に取り組む場合の全体像を示しながら「このように職場で実践経験を積み、結果に結びつけていくことで、女性のリーダーが力を発揮しやすい状況を作っていけるのではないか」と締めくくりました。